Link zum Video

Heute möchte ich über einen Spinner reden, der zu einem Helden wird. Es geht um Deutschland, es geht um Medien und es geht um genau die Luftschiffe, an die ihr auch denkt, wenn ich nur das Wort Luftschiff sage – ihr ahnt es vielleicht schon: Heute geht es um Graf Ferdinand von Zeppelin, seine Luftschiffe und das Wunder von Echterdingen.

Die Hintergründe

Los geht es an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Das Deutsche Reich wurde vor knapp einer Generation, 1871 vereinigt. Dem vorangegangen sind viele Jahrzehnte an nationalistischem Denken und das hat sich auch seit der Reichseinigung nicht geändert.

Ein großer Träger dieses nationalistischen Denkens sind die Medien. Und zwar in aller erster Linie Zeitungen, von denen es zu dieser Zeit unzählbar viele verschiedene gibt. Zu dieser Zeit bringen große Zeitungen sogar mehrere Ausgaben pro Tag heraus.

Aber trotz all der Deutschland-Gedanken in diesen Zeitungen haben die vielen deutschen Länder immer noch gewisse Rechte und Freiheiten und sind sich ihrer ehemaligen Eigenständigkeit bewusst. Eines dieser Länder ist das Königreich Württemberg in dem auch Friedrichshafen liegt.

Hier am Bodensee lebt Graf Ferdinand von Zeppelin. Er wurde 1838 geboren und war, wie es der Name schon andeutet, adlig. Der Status und das Vermögen seiner Familie bedeuteten, dass nichts einer guten Bildung und später einer Offizierskarriere in der württembergischen Armee im Weg stand.

Diese Karriere war durchaus aufregend. Er war als Beobachter im Amerikanischen Bürgerkrieg und hatte selbst im Deutsch-Französischen Krieg gekämpft. 1890 wurde er jedoch etwas überraschend im Alter von nur 52 Jahren als Generalleutnant in den Ruhestand versetzt. Möglicherweise, weil er die Armee etwas zu sehr von den Vorteilen der Luftfahrt überzeugen wollte.

Luftfahrt zu dieser Zeit hieß: Ballone, die entweder mit Gas oder mit heißer Luft gefüllt, in den Himmel aufsteigen. Und das war alles andere als eine neue Erfindung. Und es gab einen Grund, warum Ballone im Militär nicht eingesetzt wurden: Man konnte sie in der Luft nicht steuern. Beziehungsweise nicht gut.

Viele hatten es schon mit Luftschiffen versucht und keinem war es so richtig gelungen. Aber Graf Zeppelin hatte eine Idee wie man ein Luftschiff bauen könnte!

Ein gigantischer, länglicher Ballon sollte es sein. Dieser würde stabiler in der Luft liegen als ein runder. Und der Ballon sollte aus einer großen, starren Hülle bestehen, in der das ganze Gas in kleineren Kammern festgehalten wurde. Die Kammern waren dafür, dass wenn doch einmal Gas austreten sollte, nicht alles auf einmal verloren ging, sondern nur das Gas aus einer Kammer. Gelenkt werden könnte das Luftschiff dann mit großen Steuerflächen. Und den Vortrieb, den würde es mit Propellern bekommen. Die Propeller würden wiederum mit Benzinmotoren angetrieben. Und unterhalb des großen Ballons würden in länglichen Gondeln Menschen platz finden. Und zwar neben der für den Betrieb notwendigen Besatzung auch zusätzliche Passagiere.

Der Anfang mit LZ 1 und LZ 2

Graf Zeppelin beschloss sein privates Geld, seine Beziehungen und die Zeit die sich ihm jetzt im Ruhestand bot zu nutzen. Sein Vorhaben: Ein Unternehmen gründen, das dann ein Luftschiff bauen würde, dass dann vom deutschen Heer oder einem anderen Käufer aufgekauft werden könnte.

Die folgenden Jahre nach seiner Pensionierung verbrachte er daher mit der Konzeptionierung, Vorbereitung und Umsetzung: Er las wissenschaftliche Literatur und stellte Ingenieure und Mitarbeiter ein. Und er knüpfte Kontakte mit potenziellen Geldgebern und Partnern für seine Pläne. Von denen lieh er sich einiges an Geld. Allerdings stieß er dabei auch immer wieder auf Misstrauen. War er tatsächlich ein brillanter Visionär oder bloß ein exzentrischer Spinner?

Exzentrisch erschien allein die Idee einer schwimmenden Montagehalle aus Holz. Der große Vorteil einer solchen Halle: sie konnte so gedreht werden, dass das „Luftschiff Zeppelin 1“, kurz „LZ 1“, mit den besten Windverhältnissen gestartet werden könnte. Und was das für ein Luftschiff war! LZ 1 maß 128 m – länger als ein Fußballfeld! Ich hab es schon gesagt: Ein gigantischer Ballon!

Am 2. Juli 1900 war es dann endlich so weit. Die Sonne schien warm auf den Bodensee und eine große Menschenmenge, die sich versammelt hatte, um dem ersten Aufstieg zuzuschauen. Unter dem lauten Jubel der Zuschauer am Rand des Bodensees glitt das riesige Luftschiff aus der Halle. Und der Jubel wurde noch lauter, als der LZ 1 in die Luft stieg. Aber dann war es auch schon fast vorbei. Die erste Fahrt dauerte nur 18 Minuten. Wegen eines Defekts musste wieder gelandet werden. Und zu allem Überfluss wurde bei der Landung auch noch die Hülle beschädigt.

Nach einigen Reparaturen fanden in den folgenden Wochen weitere Probefahrten statt. Aber auch hier kam es immer wieder zu kleineren Defekten. Im Oktober fand eine letzte Testfahrt vor Publikum statt. Das Ergebnis war ernüchternd. Die Lenkbarkeit war nicht so gut wie erhofft und die Motoren waren viel zu schwach. Weder private Käufer noch Heeresführung oder Regierung wollten Zeppelin das Luftschiff abkaufen. Um seine Gläubiger bezahlen zu können, mussten sowohl der LZ 1 als auch die schwimmende Halle zerlegt und zum Materialpreis wieder verkauft werden.

Der Versuch war gescheitert. Der Traum vom Luftschiff schien ausgeträumt. Die Öffentlichkeit machte sich über ihn lustig und sah ihn als Spinner an. Der Journalist Hugo Eckener zum Beispiel schrieb etwa in der Frankfurter Zeitung davon, dass man sich bei den Fahrten von LZ 1 nicht einmal sicher sein könne, ob die Vorwärtsbewegung des Schiffes tatsächlich vom Vortrieb stammten oder ob sie nicht „auf kleine Luftbewegungen“ zurückzuführen seien.

Aber Graf Zeppelin gab nicht auf. Sein eigenes Geld war aufgebraucht und sein Ruf in den feinen und hohen Kreise war zu schlecht, als dass ihm noch viele Leute Geld leihen würde – aber es gab ja noch so viele andere Menschen, die ihm Geld geben konnten. Bei einigen von denen würde er ja wohl noch einen guten Ruf haben.

Um die breite Bevölkerung anzusprechen veröffentlichte er 1903 einen Spendenaufruf. Der „Notruf zur Rettung der Luftschiffahrt“ stieß aber leider auf wenig Beachtung. Mit Erlaubnis des Württembergischen Königs, den er seit vielen Jahren persönlich kannte, führte Graf Zeppelin deshalb eine Lotterie durch. Auch dieses Geld reichte aber nicht aus. Zu seinem Glück traf er auf den Lüdenscheider Aluminiumfabrikanten Carl Berg. Dieser war genauso begeistert von Luftfahrt wie Graf Zeppelin. Und Carl Berg suchte nach einem neuen Mittel Luftschiffe möglich zu machen, nachdem ein vorangegangenes Projekt, dass Berg mit dem Erfinder David Schwarz betrieben hatte, gescheitert war.

Im Oktober 1905, also nach fünf Jahren des Geldsammelns, war es dann endlich so weit: LZ 2 war fertig! Und er war viel besser als LZ 1! Die Träger im Inneren waren stabiler und anstelle eines 32 PS starken Daimler-Motors wurden jetzt zwei Motoren mit jeweils knapp 85 PS benutzt. Niemand sollte dem Luftschiff vorwerfen können, dass der Vortrieb „auf kleine Luftbewegungen“ zurückzuführen sei!

Kleine Luftbewegungen waren dieses Mal auch gar kein Problem. Ganz im Gegenteil. Als am 30. November 1905 die Erstfahrt des LZ 2 stattfinden sollte, blies ein gehöriger Herbstwind. Dieser Wind war sogar so stark, dass der Start abgebrochen werden musste: Die Hülle des LZ 2 war eingerissen und die Fahrt musste ins nächste Jahr verlegt werden.

Am 17. Januar 1906 war es dann endlich so weit. Auch wenn es viel kälter war als im Sommer sechs Jahre zuvor, überall waren wieder Schaulustige. Diese sahen, wie das Luftschiff sich immer weiter vom Bodensee entfernte. Während die Fahrt nämlich zunächst ganz glücklich verlief, fielen nach einer Weile die Motoren aus und ein aufkommender Wind trieb den LZ 2 ab. Zwar gelang eine sichere Landung in der Nähe des Städtchens Kißlegg, aber das Luftschiff wurde am Landeort fest vertäut stehen gelassen. Als es am nächsten Tag abgeholt und zurück nach Friedrichshafen gebracht werden sollte, fanden sich nur noch Trümmer. In der Nacht war der Wind stärker geworden und hatte das Luftschiff vollständig zerstört.

So manch einer mochte zu diesem Zeitpunkt denken, dass der verrückte Graf wohl doch ein Spinner sei, schließlich war das Schiff kaputt. Aber Zeppelin ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Die Fahrt war geglückt. Seine Idee funktionierte! Er musste es nur noch denen beweisen, die ihn weiter für einen Spinner hielten.

Er läutete für sein Projekt zwei weitere Lotterien ein, um Geld zu bekommen: Eine weitere württembergische und eine deutschlandweite. Und die Stimmung in der Öffentlichkeit schien sich langsam in seine Richtung zu neigen. Die Leute vor Ort, die in Scharen zu den Starts gekommen waren, hatte er schon von sich überzeugt.

Der Wendepunkt mit LZ 3 und LZ4

Da LZ 2 ja grundsätzlich gut funktioniert hatte, sollte LZ 3 eine Weiterentwicklung dessen werden. Zum Bau wurden sogar nicht zerstörte Teile des LZ 2 wiederverwertet. Der konstruktiv größte Unterschied stellte die Anbringung von Flossen am Heck dar. Diese sollten das Luftschiff bei Wind stabilisieren. Und er behielt recht. Schon die Erstfahrt im Oktober 1906 war ein großer Erfolg. Zahlreiche Schaulustige, darunter ranghohe Regierungsbeamten nahmen Teil, als der LZ 3 in nur zwei Stunden sechzig Meilen reiste und am Ende wieder auf dem Bodensee landete. Diesmal blieb es auch nicht bei nur ein oder zwei Fahrten. Bis Sommer 1909 fuhr LZ 3 ganze 45 mal und legte dabei über 4000 km zurück.

Das Blatt hatte sich gewendet. Graf Zeppelins Traum, das deutsche Militär in die Luft zu bringen, war dabei, wahr zu werden. Angetan von den Erfolgen mit LZ 3 begann die preußische Regierung nämlich einiges an Geld zuzuschießen. Sie wollten zwei Luftschiffe von Zeppelin kaufen, allerdings nur unter der Auflage, dass mit einem der Luftschiffe eine Dauerfahrt von 24 Stunden mit einer Landung auf festem Grund möglich war. Zeppelin hatte also ein Ziel vor Augen!

Um das zu erreichen, musste das Luftschiff noch größer werden. Nachdem die ersten drei Luftschiffe jeweils etwa 130 m gemessen hatten, sollte LZ 4 149 m lang werden. Dazu war eine größere Montagehalle notwendig als die Landhalle, in der LZ 2 und LZ 3 gebaut wurden. Diese neue Halle sollte wieder schwimmen. Die voranschreitende Entwicklung in der Automobilindustrie brachten außerdem bessere Motoren für den LZ 4 hervor. Die beiden neuen Daimler-Motoren hatten jeweils 105 PS. Die Verbesserungen erlaubten nicht nur die längeren und damit potenziell weiteren Fahrten, sondern auch, mehr Passagiere zu transportieren.

Aber nicht nur in der Regierung war die Stimmung mittlerweile gut. Auch in der breiten Bevölkerung, die nur in den Zeitungen von ihm lasen und nicht bei den Aufstiegen am Bodensee dabei sein konnten, begann Graf Zeppelin wertgeschätzt zu werden. Um diese Wertschätzung noch zu steigern und die positive Entwicklung mitzunehmen fuhren LZ 3 und LZ 4 jede Menge Fahrten. Zum Testen und Vorbereiten auf die zu erbringende 24-Stunden-Fahrt, aber auch um sich möglichst viel der Öffentlichkeit zu zeigen. Für viele der Fahrten wurden bewusst Routen über die großen deutschen Städten geplant.

Aber sich nur zu zeigen alleine, das überzeugte die Leute nicht. Das wusste Zeppelin spätestens seit den negativen Rückmeldungen über LZ 1. Aus diesem Grund arbeitete er eng mit Journalisten zusammen, die über die neuen Luftschiffe berichten sollten. Den Journalisten, der von den „kleinen Luftbewegungen“ gesprochen hatte, lud er beispielsweise direkt in die Bauhalle ein, um ihm die Abläufe dort zu zeigen. Dieser Besuch hinterließ bei Hugo Eckener, also ebenjenem Journalisten, viel Eindruck! In der Zukunft sollte er zu einem großen Anhänger und Unterstützer Graf Zeppelins werden.

Aber Eckener war nicht der einzige Journalist, den Graf Zeppelin ansprach. Er hatte erkannt, dass Medienwirksamkeit eine wirklich große Rolle spielte, um Menschen anzusprechen. Deshalb begann er die Medien effektiv zu nutzen.

Als Zwischenschritt, bevor er die 24-Stunden-Fahrt anging, plante er eine 12-Stunden-Fahrt mit dem LZ 4. Diese Fahrt sollte am 1. Juli 1908 von Friedrichshafen aus startend, in die Schweiz und wieder zurück gehen. Der Journalist und Schriftsteller Emil Sandt bezeichnete diese Fahrt auch als die „Schweizer Fahrt“. Sandt war bereits vor der Fahrt begeisterter Anhänger Graf Zeppelins und seiner Luftschiffe gewesen. Bereits 1906, nach der Fahrt von LZ 2, hatte er einen Science-Fiction-Roman mit dem Titel „Cavete!“ geschrieben. In diesem Roman ging es um eine Zukunft, in der Luftschiffe ein völlig normales Beförderungsmittel waren.

Warum erwähne ich das hier? Nun, Graf Zeppelin nahm Emil Sandt bei der Schweizer Fahrt mit, damit dieser einen Reisebericht schrieb. Sandt musste unglaublich begeistert sein, dass seine eigenen Träume so schnell wahr wurden. Zumindest liest sich der Bericht, den er über die Fahrt verfasste, so.

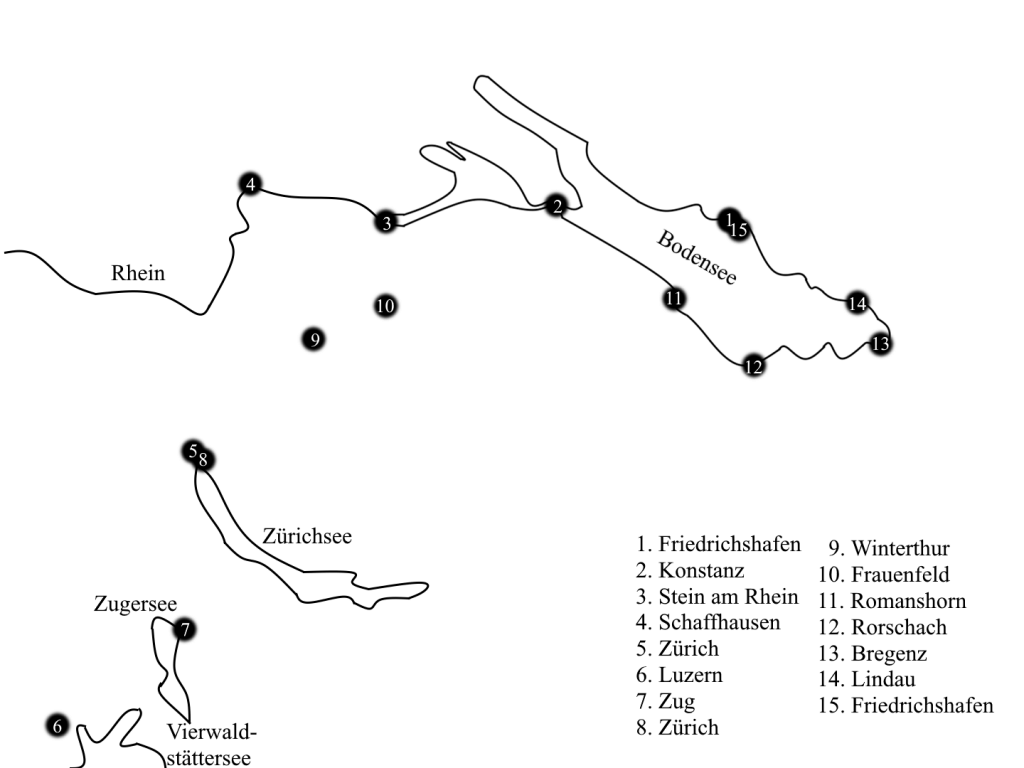

Diese begann in der schwimmenden Halle und ging von dort über Konstanz in die Schweiz nach Schaffhausen. Von dort ging es über Zürich hinweg bis nach Luzern, wo allerdings wegen des schlechter werdenden Wetters darauf verzichtet wurde, tiefer in die Alpen zu fahren. Stattdessen ging es zurück und wieder über Zürich bis nach Winterthur und von dort dann entlang des Rheins bis zum Bodensee. Und von dort nach Osten bis Bregenz. Nach etwas mehr als 12 Stunden endete die Fahrt wieder bei Friedrichshafen.

Trotz der Schwierigkeiten mit dem Wetter war die Fahrt ein voller Erfolg! Und die Tatsache, dass Graf Zeppelin bei den schwierigen Bedingungen lieber vorsichtig war, obwohl LZ 4 keinerlei Probleme gezeigt hatte, sondern trotz des Windes vollkommen sicher gewesen war, wurde ihm hoch angerechnet. So hoch, dass nur zwei Tage später eine weitere Fahrt stattfand, diesmal mit zwei Ehrengästen. König Wilhelm II. von Württemberg und seine Frau, Königin Charlotte, reisten mit, als der LZ 4 eine dreistündige Rundfahrt entlang des Bodensees machte.

Auch diese Fahrt wurde von einem medialen Echo begleitet und führte vor allem zu zwei Dingen: Zwar hatte es in der Vergangenheit bei anderen Luftschiffern und bei Zeppelin selbst Unfälle gegeben, aber trotzdem galten Graf Zeppelins Luftschiffe jetzt als sicher. Und, in der obrigkeitshörigen Gesellschaft des frühen 20. Jahrhunderts nicht weniger wichtig, ebenjene Obrigkeit erkannte Graf Zeppelin an. Als Zeppelin nur ein paar Tage nach der Schweizer Fahrt seinen 70. Geburtstag feierte, schickte ihm sogar der preußische Kaiser aus Berlin einen Glückwunschbrief.

Und der Kaiser war nicht der einzige Gratulant. Die Universitäten von Tübingen und Leipzig und die Technische Hochschule Dresden verliehen ihm Ehrendoktorwürden. Sein Heimatörtchen Emmishofen-Girsberg veranstaltete ihm zu Ehren ein Feuerwerk und bis tief in die Nacht feierten die Leute in den Straßen. Graf Zeppelin war mittlerweile bekannt wie ein bunter Hund und überaus populär. Der Gedanke, dass Zeppelin ein Spinner sein könnte, schien ausgeräumt.

Die 24-Stunden-Fahrt von LZ 4

Oder? Es fehlte ja noch etwas. Dem Heer hatte er ja noch eine 24-Stunden-Fahrt versprochen. Und unter der Hand wurde in diesen Kreisen bereits getuschelt, ob der LZ 4 vielleicht doch nicht in der Lage war, 24 Stunden im Dauerbetrieb zu verbringen. War es nicht auffällig, dass nach der geglückten 12-Stunden-Fahrt am 1. Juli und der 3-Stunden-Fahrt am 3. Juli der nächste Versuch wegen seines Geburtstags verschoben wurde?

Am 14. Juli sollte die Fahrt dann erst stattfinden. Aber bereits nach kurzer Zeit in der Luft wurde dieser Versuch abgebrochen. Es gab Probleme mit einem der Motoren und Graf Zeppelin war einmal mehr lieber vorsichtig. Am Folgetag sollte ein neuer Versuch stattfinden. Aber dieser scheiterte sogar noch vor dem Aufstieg. Beim Verlassen der schwimmenden Halle blieb der LZ 4 hängen. Das Gerippe und die Hülle waren leicht beschädigt. Das Munkeln unter den Militärs nahm langsam zu, vor allem als es dann fast drei Wochen dauert, bis die Schäden repariert waren.

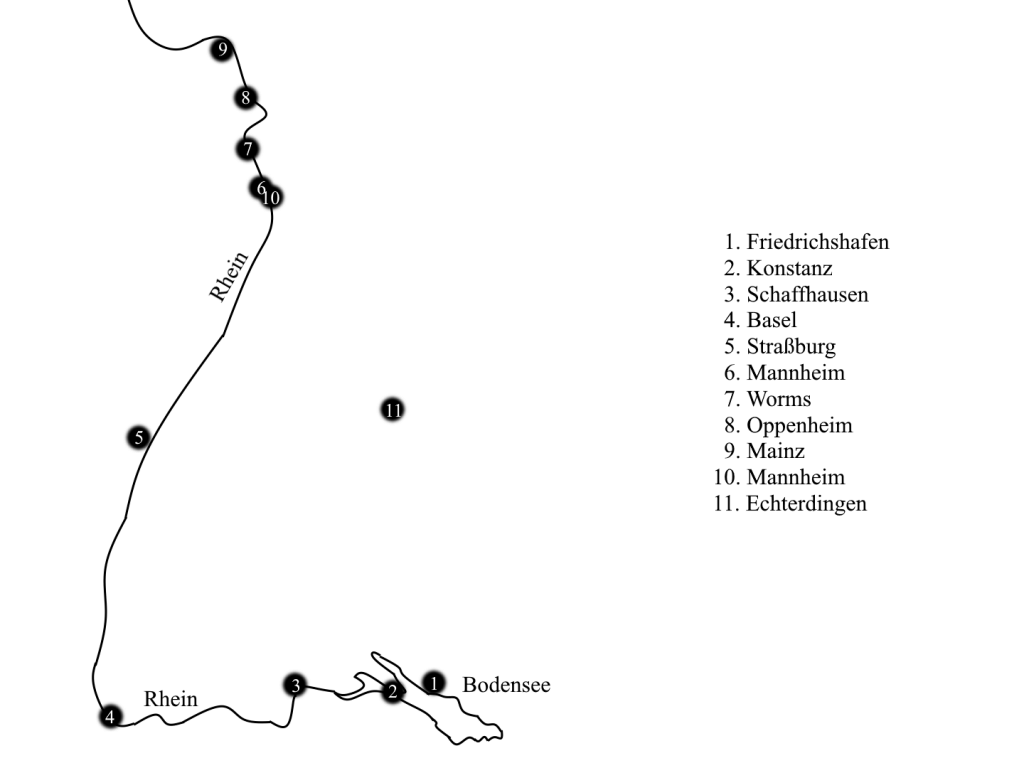

Aber am 4. August war es dann so weit. Dieses Mal ging es ohne allzu große Ankündigungen in aller Frühe los. Um 6 Uhr 14 glitt der LZ 4 aus der Halle, um 6 Uhr 22 begann der Aufstieg. Wie schon bei der Schweizer Fahrt wurde als erstes Konstanz überfahren und dann Schaffhausen angesteuert. Von dort ging es dann aber immer weiter nach Westen. Als gegen halb 10 Basel überfahren wurde jubelten die Menschen auf den Straßen. Die Nachricht über die Fahrt verbreitete sich zu dieser Zeit schon in den Berliner Zeitungen. Gegen Mittag fuhr das Luftschiff über Straßburg. Auch hier waren die Straßen voller Menschen. Fahnen wurden geschwenkt, Salutschüsse abgegeben, Jubelstimmung.

Ab jetzt ging es nach Norden, immer den Rhein entlang. Und es kam zu ersten Problemen. Wieder die Motoren! Da die Propeller nicht mehr mit voller Kraft angetrieben werden, steigt das Luftschiff an und Traggas muss abgelassen werden. Aber zu viel! Das Luftschiff sinkt zu schnell ab! Zum Ausgleich muss Ballast abgeworfen werden! Ein Glück, es funktioniert! Die Fahrt konnte weiter gehen.

Um 20 vor 3 wird Mannheim überquert, knapp eine Stunde später Worms. Dann geschieht es, ein Motor gibt den Geist auf. Wieder steigt LZ 4 unkontrolliert an und wieder muss Gas abgelassen werden. Und auch das schnelle Fallen wiederholt sich und Ballast muss abgeworfen werden. Der ganze Ballast war im vorderen Teil des Luftschiffs angesiedelt. Deshalb ist LZ 4 jetzt hecklastig. Und mit nur einem Motor auch kaum noch fahrbar. Um 17 Uhr 24 muss das Luftschiff auf einem Rheinnebenarm in der Nähe von Oppenheim landen.

Nach nur 11 Stunden war damit die 24-Stunden-Fahrt vorbei, der Versuch gescheitert. Aber Graf Zeppelin wollte weitermachen. Am Land wurden einige notdürftige Reparaturen durchgeführt und es wurde versucht das Gewicht so weit wie möglich zu senken. Dazu wurden nicht nur so viele Dinge wie möglich entfernt, auch fünf Besatzungmitglieder blieben am Boden. Um 22 Uhr 20 war es dann so weit und der LZ 4 stieg wieder auf. Weiter ging es in Richtung Norden. Gegen Mitternacht wurde Mainz überflogen und die Rückreise nach Friedrichshafen begonnen.

Notlandung in Echterdingen

Aber die Probleme ließen nicht nach. Während der reparierte Motor jetzt funktionierte, fiel hinter Mannheim der andere Motor plötzlich vollständig aus. Mit nur einem Motor ging es zwar noch ein Stück weiter, aber irgendwann musste auch dieser ausgestellt werden. Wie ein Ballon stieg das Luftschiff ungesteuert auf und wieder musste Traggas abgelassen werden, um wieder in die richtige Höhe zu kommen. In den frühen Morgenstunden fand eine Notlandung in der Nähe von Echterdingen statt.

Die Landung auf festem Grund gelang. LZ 4 wurde mit der Hilfe von zahllosen Anwohnern verankert. Dann fuhr Graf Zeppelin mit einem Auto in die Stadt, nach Echterdingen. Dort wollte er sich der Presse stellen und telefonisch Hilfe aus seiner Fabrik bestellen. Schadensbegrenzung.

Außer den Motorenproblemen hielten sich die physischen Schäden bisher ja zum Glück in Grenzen. Aber gegen Mittag verschlechtert sich das Wetter. Eine Gewitterfront nahte.

Im Feld nahe Echterdingen bleiben die Menschen und beobachten weiter was passiert. Um 14 Uhr 55 peitscht der Regen. Eine besonders starke Regenböe trifft das Luftschiff. Tausende Schaulustige sehen, wie der LZ 4 aus der Verankerung reißt. Soldaten, die mittlerweile zur Unterstützung anwesend sind, versuchen das Luftschiff mit aller Kraft am Boden zu halten. Aber auch sie müssen die Halteseile am Ende loslassen, um nicht selbst mit in die Höhe gerissen zu werden.

Der LZ 4 schleift Teile der Verankerung mit sich und zieht sie durch die Zuschauermassen – zum Glück wird niemand schwerer verletzt. Dann steigt das Luftschiff höher. Einer der noch an Bord verbliebenen Ingenieure schafft es ein Ventil zu lösen und Gas abzulassen. Das Luftschiff kippt und fällt wieder zur Erde – zum Glück abseits der Zuschauer. Es stürzt mitten in eine Gruppe von Obstbäumen. Der Wasserstoff entzündet sich zu einem Feuerball. Es dauert keine 10 Sekunden und die gesamte Gasfüllung ist abgebrannt. Das Luftschiff ist vollkommen zerstört.

Die an Bord verbliebenen Ingenieure verletzten sich zum Glück nur leicht, das hätte viel schlimmer ausgehen können. Aber Graf Zeppelin sah nicht nur den LZ 4, sondern auch sein Lebenswerk verbrennen. Das Luftschiff und seine Stimmung sind am Boden. War jetzt alles vorbei? Hatten die gehässigen Stimmen doch recht gehabt und seine Luftschiffe konnten gar nicht funktionieren? War er vielleicht doch nur ein Spinner?

Vielleicht sahen ihn zu diesem Zeitpunkt tatsächlich einige Leute als Spinner an. Aber einige andere taten das nicht. Ganz im Gegenteil. Noch am Abend kamen die ersten Briefe an. Beileidsbekundungen? Zum Teil. Aber vor allem Geld.

Die Zeppelinspende des Deutschen Volkes

Aus ganz Deutschland schickten Leute Zeppelin Geld. Ein Kegelclub in Baden schickte 150 Mark, der Essener Bergbauverband 100.000 Mark und ein kleines Mädchen sieben Pfennige und einen lieben Brief. Von überall kamen große und kleine Spenden.

Die Idee dazu, Zeppelin Geld zu schicken, kam noch am Tag der Katastrophe auf und zwar in einem Artikel der Stuttgarter Tageszeitung „Schwäbischer Merkur“. Begeistert griffen andere Zeitungen die Idee auf und riefen in den nächsten Tagen ebenfalls zum Spenden auf.

Ganz ergriffen von den eingehenden Geldern veröffentlichte auch Zeppelin einen offenen Brief, der wiederum durch die Presse ging. In diesem Brief sprach er davon, dass er „diese wundervolle nationale Demonstration als einen Befehl [s]einer Landsleute mit [s]einem Werk fortzufahren“ verstehe. Und dieser Brief war nicht das einzige Mal, das Zeppelin bewusst zur Nation sprach. Noch im August veröffentlichte er zum Beispiel eine Schallplatte mit einer Rede „an das Deutsche Volk“. In dieser Rede bedankte er sich für die bisherigen Spenden und die Opferbereitschaft. Und er kündigte an, dass seine Luftschiffe bald zu den „betriebssichersten Fahrzeugen“ zählen würden und weite Reisen bei „verhältnismäßig geringer Gefahr für Leib und Leben“ durchgeführt werden würden.

Falls ihr euch wundert, warum hier immer wieder von „Deutschem Volk“ und „Nation“ die Rede ist – dieser Gedanken war schon in den ersten Pressemitteilungen ganz wichtig. Die Idee Graf Zeppelin zu unterstützen war häufig begleitet vom Aufruf, die Luftfahrt nicht Frankreich überlassen zu dürfen. Graf Zeppelin wurde dabei zu einem Mythos stilisiert. Seine Rolle als Offizier im Deutsch-Französischen Krieg wurde groß geschrieben, seine Vision eines Luftschiffs als Zeichen deutscher Erfindungsfertigkeit bezeichnet. Damit er aber zum Retter der Nation werden konnte, benötigte er Geld und weil das Deutsche Reich arm sei, wären die Spenden der Bevölkerung notwendig. In etwa dieser Art waren viele Artikel geschrieben.

Zeppelin war kein Spinner mehr. Zeppelin war ein Nationalheld. Eine überlebensgroße Figur. Und eine große Rolle dabei, ihn zu einer solchen Figur zu machen, spielten die Medien. Personen wie unter anderem Hugo Eckener die ihn unterstützten und groß schrieben.

Nachwirkungen und Bedeutung für heute

Mit der Spendenaktion kam eine unfassbare Summe von mehr als 6 Millionen Goldmark zusammen. Umgerechnet in das Jahr 2025 entspricht das knapp 44 Millionen Euro. Das war nicht nur genug um ein neues Luftschiff zu bauen, das war genug um ein Großunternehmen zu gründen. Der Konzern Luftschiffbau Zeppelin sollte Graf Zeppelins Werk fortsetzen und in den nächsten Jahren noch viele Luftschiffe bauen. Dabei sowohl solche für das Militär, als auch solche zur kommerziellen Nutzung.

Noch im Jahr 1908 wurde der LZ 3 an das Heer übergeben und mit dem Bau von LZ 5 begonnen. Und schon im Jahr 1909 wurde für den kommerziellen Betrieb die Deutsche Luftschiffahrts-Aktiengesellschaft, kurz DELAG, gegründet. Man könnte sie als erste Fluggesellschaft der Welt bezeichnen. Einer der Geschäftsführer der DELAG war übrigens Hugo Eckener. Eckener übernahm auch im Luftschiffbau-Konzern eine führende Rolle und wurde nach dem Tod Graf Zeppelins sogar zum Leiter des Gesamtkonzerns.

Aber schon jetzt, in dieser absoluten Frühphase, war alles angelegt, was später wichtig sein würde für den Konzern Luftschiffbau Zeppelin. Es war ein explizit Deutsches Unternehmen, das Fahrzeuge baute, die für viele Leute, nicht nur Deutsche, sehr faszinierend waren. So faszinierend, dass manche sogar gerne Geld dafür gaben, dass überhaupt neue Fahrzeuge gebaut wurden – ohne dass sie je selbst mit diesen fahren würden. Diese Fahrzeuge waren nämlich sehr teuer und standen zunächst nur dem Militär sowie den Reichen und Einflussreichen zur Verfügung.

Und eine Sache sollte man auch nicht aus den Augen verlieren: Das Spiel mit den Medien und die Vermarktung von „Zeppelin“ war genial. Und die Wirkung können wir bis heute spüren. Es hat einen Grund, weshalb bestimmt nicht nur ich beim Thema Luftschiff zuerst an das Wort „Zeppelin“ gedacht haben.

Benutzte Literatur

Chant, Christopher, Der Zeppelin. 100 Jahre Luftfahrtgeschichte, Augsburg 2000.

Crouch, Tom D., Wings. A history of aviation from kites to the space age, New York 2003.

Eckener, Hugo, Graf Zeppelin : sein Leben nach eigenen Aufzeichnungen und persönlichen Erinnerungen, Stuttgart 1938.

Eichler, Jürgen, Luftschiffe und Luftschiffahrt, Berlin 1993.

Hoernes, Hermann, Buch des Fluges, III. Bd., Wien 1912.

Kleinert, Horst, Traumreisen mit dem Luftschiff. Aufstieg, Fall und Rückkehr der Zeppeline, Lüneburg 2017.

Linke, Franz, Die Luftschiffahrt von Montgolfier bis Graf Zeppelin, Berlin 1910.

Siem, Gerhard, Mit dem Zeppelin um die Welt. Die Weltfahrten der berühmten Delag-Luftschiffe, München 2000.

Vömel, Alexander, Graf Ferdinand von Zeppelin. Ein Mann der Tat. Eine Biografie mit 27 Bildern, Hamburg 2021 (ursprünglich 1929).